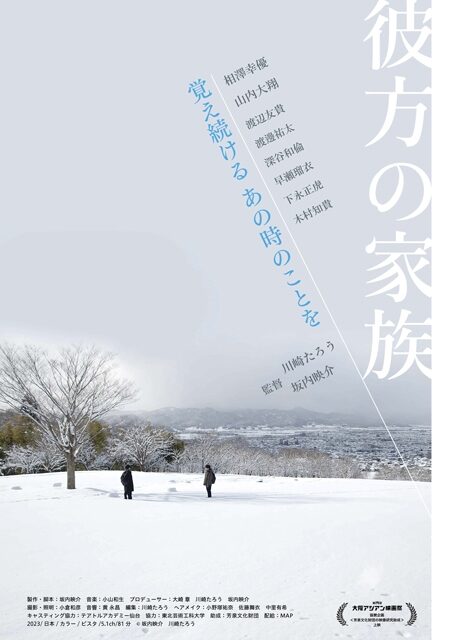

第19回大阪アジアン映画祭招待作品『彼方の家族』が、2025年3月22日(土)より東京・新宿K’s cinemaほかにて全国ロードショー。このたび、公開に先駆けてメイン・ヴィジュアルと予告編、そして本作をいち早く鑑賞した諏訪敦彦監督と林海象監督のコメントが公開されています。

本映画は、東日本大震災で父親を亡くし、現在も喪失感を抱えたまま生きる高校生・奏多と、父親との間に問題を抱える同級生・陸の交流を通し、あの日から現在まで続く震災の記憶と、再生を静かに描き出す物語。幼い頃に震災で父親を亡くした奏多は、父の存在を感じられず、自分に何が出来るのか分かりません。転校先の高校で教師の息子・陸と出会い、奏多の人生は少しずつ変わり始め……。

脚本は、東北芸術工科大学に研究生として在籍していた坂内映介が自身の震災体験を元に執筆。同大学の卒業生である川崎たろうと共同でメガフォンをとり、日常の機微を積み重ねた丁寧な演出で孤独を抱えたまま生きる高校生たちの心情を優しく、せつなさを込めて浮き彫りにしています。プロデューサーは、『お盆の弟』『無限ファンデーション』などの大崎章が担当。

また、キャスティングは主演の奏多役・相澤幸優、山内大翔含め、東北地方でのオーディションで決定。バイプレイヤーとして『室井慎次 敗れざる者』など多くの映画に顔を見せる秋田出身の木村知貴も父親役として出演し、それぞれの役柄に血を通わせています。

この度公開されたポスター・ヴィジュアルに切り取られているのは、東北の雪景色の中、過去と対峙するかのように佇む奏多と陸の姿。「覚え続ける あの時のことを」というコピーが添えられています。予告編では、震災で父を亡くし、転校してきた奏多が高校で陸と出会う場面から幕開け。それぞれの父への複雑な想い抱えつつ、徐々に距離を縮めてゆくふたりの姿が綴られます。

公開に当たり、林海象(映画監督)、諏訪敦彦(映画監督)からのコメントも到着し、それぞれ「美しい映画」(林)「これほど痛切な喪失の肌触りを映画で感じることは稀である」(諏訪)と賞賛。本作の坂内・川崎両監督からも、本作に込めた想いのコメントが届いています。

第19回大阪アジアン映画祭にて初上映され注目を浴び、震災から14年の目の春に公開を迎える本作に期待が高まります。

[コメント]

この映画は「不在と存在」についての映画だ。人は生きていくなかで多くの出会いと別れがある。別れにはいろんな理由があり、天災などの抗えない運命もある。別れた人たちは「不在」という実在の中で「存在」していく。亡くなり別れた人たちはそれぞれの心の中で「存在」し続ける。この映画のラストはそれを見事に表現している。東北の寒風の風景

のなかでこそ、その「不在の存在」は立ち上がる。美しい映画だと思う。

――林海象(映画監督)

教室でリクが父に殴られたことを告白する時、彼は奇妙な所作でカナタとの距離を不規則に変化させる。表情はいつも笑っているのに、リクの体は何か得体の知れないものに出会って戸惑っているかのようだ。それは何だろうか?この時カナタはリクの秘密を知っただけではなく、リクという「存在」を経験している。リクが直面する得体の知れないもの、それ

は「私が存在している」という事態である。しかし、ある日プツリと出会ったはずの存在が消える。父や友が存在した世界と、いなくなってしまった世界には実は大きな違いはないのかも知れない。雪の積もった広場、誰もいない路地に降り注ぐ弱い陽の光、カメラは何も変わらない世界を捉えるが、その変わらなさに私は味わったことのない痛みを感じる。

カナタの視点から決して離れないカメラは、常に地上に留まり、神のように世界を見渡すことはできないから、大切な人に何が起きたのかカナタには見えない。彼らは理由もなくただ世界から消えてしまう。『彼方の家族』の奇跡的な出来事とは、そんな死者がふと蘇ってしまうことではなく、「いない」というカメラには映らないはずの「不在」が何気ない風景の中にハッキリ写っているということである。これほど痛切な喪失の肌触りを映画で感じることは稀である。いや映画

だからこそそれが可能だったのだ。

――諏訪敦彦(映画監督)

苦しい気持ちなんて、葬ろうとするのが正解なのか。

日常を根本的に変えられてしまった脚本家の坂内君はなぜこれを今撮ろうと思ったのか。

震災を体験していない東北出身の自分は何を語れるのか。このような混沌とした想いがこの映画を生みました。

奏多、陸と彼らの家族がこれからも居続けられる場所があることを願って。

――川崎たろう(本作監督)

震災や事故、様々なきっかけで人との別れは突然訪れてしまいます。その時に僕たちが出来ることは彼らとの思い出を覚えている事だと思います。一緒にご飯を食べた事、遊んだこと、怒られたことどんな些細な思い出も僕たちが覚えていれば彼らは心の中で生きていると僕は思います。覚えている事、誰かを想う事は人と人を繋げてくれる尊い行為です。この映画を観た人が誰かを思い出すきっかけになれたら嬉しいです。

――坂内映介(本作監督)

©坂内映介 川崎たろう