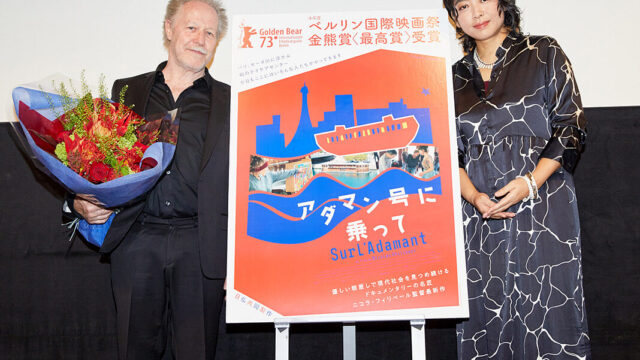

映画を観終えたばかりの観客の大きな拍手映画を観終えたばかりの観客の大きな拍手に迎えられたカラックス監督。

本作はパリの現代美術館ポンピドゥーセンターで展覧会が構想されたことに端を発し、ポンピドゥーセンターが発した「レオス・カラックス、いま君はどこにいる?」という問いに対する答えとして制作されたものだが、最初の質問は、ウクライナ戦争および、ジャン=リュック・ゴダール監督の自死(法的に認められた自殺幇助による安楽死)は、本作をつくる動機のひとつとなったのか?というもの。

カラックス監督は「この作品をつくり始めたのは、(ウクライナ戦争やゴダールの自死が)起こる以前でした」と創作の動機になったということは否定しつつ「ポンピドゥーセンターから最初に言われたのは、ポートレート的なショートフィルムを展覧会用につくってほしいというものでした。私は、ひとりで編集するというプロセスが気に入って、犬や娘に囲まれてホームムービーのようにひとりでつくっていました。夜にイメージが浮かんで、日中に編集するという作業だったんですが、そうしている間にウクライナで戦争が始まり、ゴダールが自らの命を終えるという決断をしました。もちろんそれらのことはこの映画に大きな影響を与えています」と制作のプロセスでこれらの出来事に影響を受けたことは認めた。

また劇中で、監督の過去の作品が数多く引用されているが、編集の過程で自身の過去作品を観てどんな感情が胸に去来したか? という問いには「最初は自分の映画をもう一度観るということ、過去に立ち戻るということは好きじゃないだろうと思っていました。でも、実際にやり始めたら好きでした。すごく不思議な感じがしましたが、すごく良いと思うので、みんなやるべきだと思いますし、特に子どもたちはやるべきだと思います。2~3年おきに、絵であれ音楽であれ、表現は何でもいいですが、自分を顧みて、自身を取り囲んでいる世界を見ると良いと思います。画家は鏡を使って自画像を描きますが、私はこの映画をつくっている時、鏡が自分の後ろにあるような気がしました。鏡が自分を見ているような気がしたんです。ただ、私は郷愁(ノスタルジー)というものは好きではなくて、むしろ激怒していたいと思っています」と語った。

また、本作のために新たに撮影されたシーンの誕生の過程について問われると「最初は(新たな撮影は)しないつもりで、これまでの作品や自分のiPhoneで撮った映像、録音した声だけを使う予定でした。フランス語で“カダーヴル・エクスキ”というシュルレアリストがやった、自分が何かを書いて、それを相手に渡し、相手がそこに何かを付け加え、また自分に返すというパズルのようなゲームがあるんですが、そういう感じでつくっていく中で、足りないイメージがあるのを感じていました。とりあえずYouTubeでイメージに合う映像を探して、その後、自分で撮影した映像と取り換えたんですが、そういうことをしている間にウクライナで戦争が起こりました。ウクライナに行くことはできませんでしたが、若い女優さんに2人の子どものお母さんを演じてもらいました。また(オムニバス映画『TOKYO!』でドゥニ・ラヴァンが演じた)ムッシュ・メルドにもう一度、会いたくなって、即興でパリの地下鉄や公園で一週間ほどで撮りました」と明かした。

また、あるファンから率直に、時に困難な状況に直面しながらも映画を撮り続ける原動力はどこにあるのか? と尋ねられると、カラックス監督は「たぶん、他にできることがないからだと思います。全員とは言わないけど、多くのフィルムメーカーは映画づくりしかできないと思うし、私はセットをデザインすることも詩を書くこともできません。自分の人生を振り返ると、映画をつくれない時間のほうが長いんですけど、それでもいいかなと思っています」と答えた。

カラックス監督は過去には初期作品『汚れた血』、『ポンヌフの恋人』に出演した女優のジュリエット・ビノシュと交際していたことでも知られ、また、これらの作品の撮影の過程で衝突を繰り返し、破局したと言われている。あるファンからは、創作の過程でこうした衝突は必要なものだったと考えているのか? それとも、振り返って後悔の念はあるか? という繊細な質問も…。監督は笑みを浮かべて、少し思案したのち「それが人生だと思います。みなさんも同じだと思いますが、ものすごい大恋愛をして、ケンカをして、破局したり、離婚したり、あるいは死別することもあるでしょう。僕らがすごく若かったということもあると思います」と思いを吐露。さらに「この映画は、ジャン=イヴ・エスコフィエに捧げています。彼は僕が最初に出会った撮影監督で、3作(『ボーイ・ミーツ・ガール』、『汚れた血』、『ポンヌフの恋人』)を一緒に撮りました。10歳年上で私にとってお兄さんのような、友人のような存在であり、自分は彼にいろんなものを負うていると感じています。でも、彼と別れて、その後、彼は(2003年に)亡くなりました。彼の生きていた頃はデジタル化以前でしたが、彼が亡くなった後にデジタルの時代が始まりました。私は、フィルムはエスコフィエと撮るものであり、彼が亡くなった以上、その後はデジタルで撮るようになりました。それくらいしか(言うべきことが)思い浮かびません」と人生における出会いと別れに言及した。

続いての質問に対しても、カラックス監督は人生における「出会い」の大きさについて語る。質問は、過去に観てきた映画や映像など様々な断片がどのようにして映画の企画となり、作品という形になるのか? という創作の過程についてのものだったが、カラックス監督は「この映画の中でも言っていますが、私自身が良くも悪くもカオスなんです。そういうカオスの中で生きていると、一緒に何かを作ってくれる人たちが現れるんです。カオスを理解し、カオスを共有し、またカオスに形を与えることを助けてくれる人が出てくるんです。映画はひとりではつくることはできません。一緒につくりたいと思える良い人たちに出会うチャンスをいつも探しているし、そういう人に出会う運も時に必要です。先ほど話に出たジャン=イヴ・エスコフィエに会ったのは20年以上前ですし、ドニ・ラヴァンにも出会いましたし、その後もいろんな人に出会いました。彼らがいたからこういう映画ができたわけで、出会いがなければ全く違う映画になっていたと思います」と人生の過程での出会いに思いをはせた。またあるファンは、初期の作品からカラックス監督の作品では、たびたび主人公に親がいなかったり、劇中で親と死別するシーンが描かれることを指摘し、“孤児”というのが大きなテーマとしてあるのか? 実生活では決して孤児ではないカラックス監督だが、映画史の中で感じている孤独がそこに反映されているのか? と質問。

カラックス監督は「(指摘された内容は)知りませんでした(笑)」とおどけつつ「私は子どもの頃、『孤児になりたい』と思っていました。でもいま自分が父親になって、違う視点が芽生えています。若かった頃、私は映画というものを発見し、それは非常に重要なことでした。そしてシネマ(=映画館)というものが存在しており、そこに行って映画を観ました。

当時はほとんど女性監督はおりませんでした。サイレント映画、ヌーヴェルバーグ、日本映画、インド映画、アメリカ映画…いろんなものを見ましたが、つくった人はほとんど死んでいて、シネマというのは“美しい墓場”のような感じがしました。そこで私は自分の“父”を見つけることができたような気がしていましたし、自分の父をそこで作り上げた気がします。そうしたことがみんなに許されるべきだと思います。12~13歳の時、私は名前を変えました。名前を変えるということは、全ての子どもに許されるべきだと思います。自由に名前を選べるようにすべきだと思います。質問の答えになっているかどうかわかりませんが、そう思います」と語った。

最後に

「監督にとって“主観”とは?」という、哲学的な問いを投げかけられると「考えたことがありません。私たちみんな、主観的な世界で主観的なマインドを持って生きていますが、その中で、いったい何がリアリティなのか? なぜリアリティがこうなっているのか? ということを考え、道筋を見出そうとしている気がしています。カオスが悪い

とは思いませんがカオスが押し寄せてきて、いま、クリーンな目や耳を持つこと、しっかりとしたビジョンを持つことがすごく難しくなっていると思います。いろんなことを見ることが難しくなっている――だけども私たちは、努力し続けなくてはいけないと思います」と語り、およそ50分にもわたったQ&Aは終了。客席からは大きな拍手がわき

起こった。

100%カラックス映画、心揺さぶる自画像

レオス・カラックスの新作『IT’SNOTME イッツ・ノット・ミー』。「これは私ではない」と題されたセルフポートレート、カラックスが初めて自ら編集しためまいのようなコラージュ。「鏡を使わず、後ろ姿で描かれた」自画像。子供の嘘の始まりのような「僕じゃない」という言い訳。

2024 年のカンヌ国際映画祭プレミア部門で初公開され、大きな注目と関心を集めた本作は、ルモンド紙が「五つ星・傑作」としたのを始め、「ゴダールの精神的後継者による心揺さぶるエッセイ」「カラックスのとてつもない宇宙」と高く評価された。アメリカでは秋のニューヨーク映画祭で「多彩なヴィジュアルスタイルのシネエッセイ」「2024 年の最も颯爽とした映画」と高評が続き、同映画祭に参加していたイザベル・ユペールも「100%レオス・カラックス映画。この映画にとても心を動かされた」と語っている。

イメージと音の奔流、間断なく入る文字・声・音楽。

次々と引用される映画・写真・動画。カラックスの記憶と思考の中に呑み込まれる、魔法のような42分。

パリの現代美術館ポンピドゥセンターはカラックスに白紙委任する形で展覧会を構想していたが、「予算が膨らみすぎ実現不能」になり、ついに開催されることはなかった。その展覧会の代わりとして作られたのが『ITʻSNOTME イッツ・ノット・ミー』である。

ポンピドゥセンターからの問いかけは、カラックスの今いる位置を聞いたものだったが、カラックスはそれをもっと根源的に捉え直し、自分がどこから来てどこへ行くのかという答えのない謎に地の底から響くような低い声で口籠もりながら語ってゆく。家族について、映画について、20世紀と独裁者と子供たちについて、死者たちについて、そして「エラン・ヴィタル(生の飛躍、生命の躍動)」(ベルクソンの言葉)について。

ゴダール(1930-2022)の後期のエッセイ・スタイルへのオマージュではあるものの、ゴダールが思索的・分析的なのに対し、カラックスはずっと夢想的・連想的にみえる。ホームビデオから映画、音楽、写真とさまざまなジャンル、フォーマットの映像を夢の断片のようにコラージュしながら自身のポートレイトをプライベートにダイレクトに描く。そこにはストーリーも結論もないが、至る所に見る者の心を揺さぶる声や瞬間があ

る。難民の子供の遺体に重なるジョナス・メカスの声。留守電に残されたゴダールの伝言。娘のナスチャがピアノで奏でるミシェル・ルグランの「コンチェルト」のテーマ。主観ショットで捉えられた『汚れた血』のジュリエット・ビノシュ。『ポーラX』のギョーム・ドパルデュー (1971-2008)とカテリナ・ゴルベワ (1966-2011)。盟友だった撮影監督ジャン=イヴ・エスコフィエ(1950-2003)への献辞。その後で、不意に訪れる驚嘆すべき素晴らしい終幕――。

すべてが親密で私的で詩的なカラックスからのメッセージ。

監督:レオス・カラックス

撮影:カロリーヌ・シャンプティエ

出演:ドニ・ラヴァン、カテリーナ・ウスピナ、ナースチャ・ゴルベワ・カラックス

フランス/42分/2024年/カラー&モノクロ/1.78:1 原題『C’est pas Moi』/英語題『It’s Not Me』 配給:ユーロスペース

© 2024 CG CINÉMA • THÉO FILMS • ARTE FRANCE CINÉMA