米国アカデミー賞®公認、“世界4大映画祭”の後を継ぐ2年に1度のアニメーション芸術の祭典「ひろしまアニメーションシーズン2024(HAS)」が2024年8月14日(水)~18日(日)の5日間、広島県広島市にて開催中。

HASは、世界4大アニメーション映画祭のひとつとして知られた広島国際アニメーションフェスティバルが2020年に終了したのち、2022年より新たな装いで生まれ変わった2年に1度のアニメーション映画祭。アニメーション映画祭としては日本唯一の米国アカデミー賞®公認となる。HASでは、ユニークなアニメーション作家たちが集い、作品を披露しあうという映画祭のコアを現代的にアップデートし、長編、テレビ、ウェブ・メディアなど短編にかぎらずアニメーションの可能性と未来をパーソナルかつユニークに掘り起こすクリエイターたちを、古今東西・商業非商業の枠を超えて紹介していく。

映画祭3日目となる8月16日(金)は、モーニングレクチャーとしてアーティストの井上 涼氏が登場。また、インディーアニメクロスXにはSNSを中心に活動する新世代の作家が登壇。アニメーションの最前線で新たな活躍を見せる作家等が登場した。また、新海 誠監督の作品を手掛けるスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルムのプレゼンテーションでは意欲的な試みを改めて振り返り、これからの展望も発表された。

さらに『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』では応援 上映が実施され、大盛り上がりの中、古賀 豪監督が登場したほか、クィア・アニメーションの学びまで、多彩な催しが行われた。

【HAM】 モーニングレクチャー

登壇者:井上 涼(アーティスト) >

登壇者:井上 涼(アーティスト) >「観る」だけなく、「語り合う」場所としての映画祭を作るHAM。そのプログラムの一環として、アーティストが自身の活動について語るモーニングレクチャーが開催された。登壇は、NHKEテレ『びじゅチューン!』でおなじみの井上 涼氏。レクチャーでは、同シリーズの制作秘話からそこに至るまでの井上氏の活動、創作に対する考え方まで幅広い話題が展開された。

レクチャーは井上氏の初期の活動を振り返ることから始まった。デザインを学んでいた大学時代の悩みについて尋ねられた井上氏は「大学では広告も学んでいましたが、広告は目的をがあって作ることが多い。自分が作る作品はとても個人的なもので、それを社会に合わせることが大変だった」と発言。求められるものと、表現したいものとの乖離にどう対応するかに苦心したという。

井上氏は大学を卒業後、広告代理店に就職。そこで7年ほど働いた。このときのことについて井上氏は「会社の仕事と自分の中のやりたいことが二極化した。会社に馴染むことはできたが、だからこそ虚無感が積もった」と言う。一方、広告代理店での活動で学んだこともある。「アニメーターに仕事を依頼する側の気持ちを知ることができた。コマーシャルな部分が分かる作家になったと思います」。その後、井上は会社を退職し、NHKEテレをはじめとする企業との仕事も多くなったが、そのときに代理店での経験が活きたのだという。

その中で「びじゅチューン!」が始まるが、同シリーズの制作時の苦労などはあるのか。

「NHKは公共放送なので、視聴者が疑問に思うことを基本的にはやらないようにしたい。そのためには世間の動きに敏感でないといけない。その大切さを知った」と井上氏。また、プロデューサーなど制作陣とのコミュニケーションについては「説明できないことをしない。自分の作品は、個人のひらめきに頼った作風だが、すべての作品は説明ができて、一枚の企画書が書ける。文章があると、クライアントも納得させやすい」とのこと。

『びじゅチューン!』に限らず、すべての仕事において井上氏が心がけているのが、自分がいかに気持ち良い状態で作品作りができるのか、ということ。

「我慢をできるだけ減らすのが大事。相手を慮りすぎないことが重要だと思う。その最低限のラインを考えることが大事です」。そのために「自分は、対面で企画の説明をすると省略してしまう。なので、言いたいことは紙に書いておいて、言い逃さないようにしている」。ストレスを減らす細やかな工夫をしているのだ。

質疑応答では、アニメーションを学ぶ学生からの質問もあり、毎日のルーティーンや他のアーティストとの活躍をどう受け止めるかなど、具体的な話題も話された。「学生のときにやったほうがいいことは?」との質問には「自分の作風とは異なる作風にチャレンジしてみるといいかも」というアドバイスも。

トークの中では「美術作品を『びじゅチューン!』のような形で扱うことに対して、批判もあります。世間との接し方で難しいと思うこともあります」と本音を漏らす一幕もあった。HAMならではの親密な空間だからこその井上氏の姿が見えたイベントとなった。

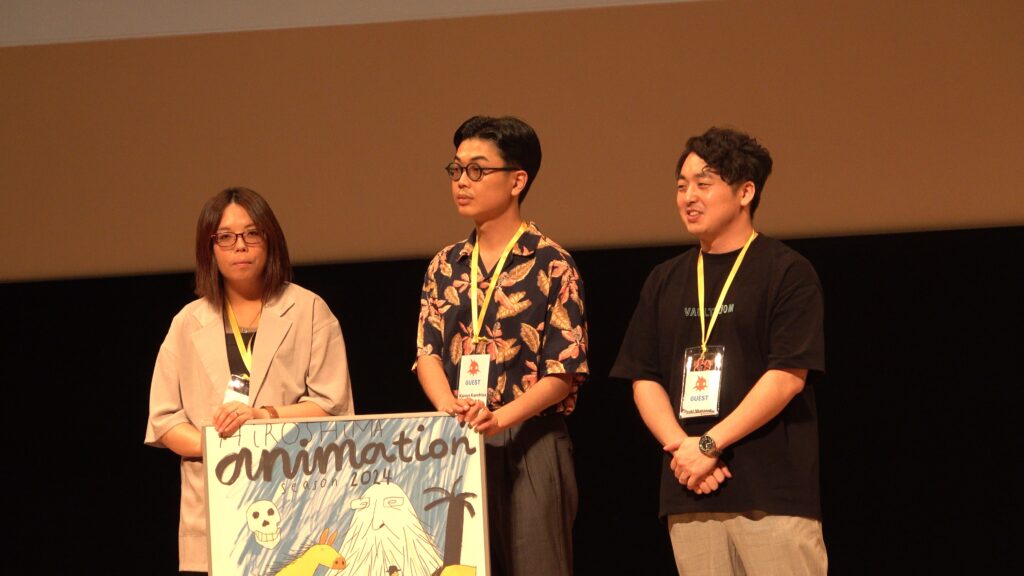

HASプレゼンツ:インディーアニメクロスX!

登壇者:土海明日香、かねひさ和哉、G子、ワタナベミズキ

登壇者:土海明日香、かねひさ和哉、G子、ワタナベミズキSNS上で活動する自主アニメーション作家たちのムーブメントを可視化する#indie_animeから派生したイベント【インディーアニメクロスX!】を 上映とトークで紹介するイベントが行われた。

キュレーターでプロデューサーのワタナベミズキを聞き手に、YOASOBI「海のまにまに」MV監督の土海明日香、こっちのけんと「はいよろこんで」MV監督のかねひさ和哉、月詠み「救世主」MV監督のG子が登壇。インディー・アニメ作家同士、作品を作る上でのアイデアの源泉、フォロワーや再生数といった数字についての見解など新世代ならではの意見が飛び交った。

アニメーションを始めたきっかけについて、土海監督は「もともと油絵を描いていたんですがこのままじゃ上に行けないと感じていて。さらに自分にできる表現方法として大学からアニメーションを始めました。大学に入ってユーリ・ノルシュテインの『霧につつまれたハリネズミ』に衝撃を受けて作り始めたのがきっかけです」と明かした。G子監督とかねひさ監督が共にきっかけとしてあげたのはDSソフト「うごくメモ帳」。 G子監督は「小学生くらいの時にうごくメモ帳を一日何時間もやっていて。動く絵を作るのは楽しいなと思っていたんですけれど、高校から大学くらいで静止画イラストをtwitterとかに投稿するようになって。静止画を見る人はどんなにいいなと思っても1分、基本的にはすぐにスワイプされてしまう。じゃあ時間軸を手に入れればもっと人の時間を奪えるじゃん!とヴァンパイアみたいな始め方だったんですけど(笑)。時間軸を手に入れることで、もっとできることが増えるというのが面白くて今に至ります」と語った。アニメーション研究を経て作り手として活躍するかねひさ監督は「3、4歳ごろからずっとアニメーションが好きで、漫画も好きだけど三度の飯よりアニメーションを見るのが好きな子どもでした。うごくメモ帳がある世代だったので絵コンテとか遊びで描いてアニメーションを作ることもやってみたんですが、描けば描くほど自分の絵の下手さが身に染みて。見るほうを極めようと思った時期がかなり長かったんです。アニメーションの歴史や作家の人生について調べたりすることを10年くらいやったんですが、また作りたい欲求がやっぱりどこかで芽生えてきて、息抜きのつもりで作って投稿してみたら予想以上の反響がきました」と語った。

SNSを中心に活動すると逃れられない“数字”。SNSのフォロワーや再生回数など数字がつきまとうことについて、G子監督は「純粋な作品の良し悪しと数字が必ずしもイコールではないのが結構難しい問題だなと思っていて。数字から逃れることは不可能なんですけど、自分の中に1本尺度を持てると良いのかなと思ったりしました」と語ると、プロデューサーでもあるワタナベ氏は「数字って強力な魔法なんですけど、僕の経験談だとアニメーションを作るのにクラウドファンドで3億円くらい集まったけど、誰も興味なかった。どのアニメ会社も声かけてくれなかった……」と具体例を分かりやすく説明。かねひさ監督は「何が受けたとか気にしていると、自分の中にある好奇心や何かを作りたいという思いがどんどん死んでいくような気持ちになってしまう。じゃあ何を尺度にしているかというと、僕の場合はアニメーションの気持ちよさや何回でも見たくなるような中毒性、絵が動くことそのものへの快感。それは忘れないようにしたいと思っています」と語った。

SNSを中心に活動すると逃れられない“数字”。SNSのフォロワーや再生回数など数字がつきまとうことについて、G子監督は「純粋な作品の良し悪しと数字が必ずしもイコールではないのが結構難しい問題だなと思っていて。数字から逃れることは不可能なんですけど、自分の中に1本尺度を持てると良いのかなと思ったりしました」と語ると、プロデューサーでもあるワタナベ氏は「数字って強力な魔法なんですけど、僕の経験談だとアニメーションを作るのにクラウドファンドで3億円くらい集まったけど、誰も興味なかった。どのアニメ会社も声かけてくれなかった……」と具体例を分かりやすく説明。かねひさ監督は「何が受けたとか気にしていると、自分の中にある好奇心や何かを作りたいという思いがどんどん死んでいくような気持ちになってしまう。じゃあ何を尺度にしているかというと、僕の場合はアニメーションの気持ちよさや何回でも見たくなるような中毒性、絵が動くことそのものへの快感。それは忘れないようにしたいと思っています」と語った。観客との質疑応答も行われ、“自動生成AIは友達あるいはライバルになり得るか”という質問が飛ぶと、かねひさ監督は「技術を否定するわけではない」と前置きした上で「現状AIの技術は倫理的な問題や法規的な問題も残っている。僕自身がAIを積極的に使っていきたい=友達になりたい、あるいは強力なライバルとして認識しているということは今のところはないです。今後AIが入ってくる余地はもちろんあるかもしれないですが、僕にとって、フレーム1コマ1コマを描いていく、あるいはCGでもサンプリングしていくことがアニメーションだという思いがあるので、コマとコマの間にある空白がない、流れるような映像が果たして本当のアニメーションと言えるのだろうかと考えると……今後楽しみでもあり怖くもありですね」と見解を述べた。

G子監督はやはり倫理や法整備の問題点を挙げながら「自分はやっぱり手を動かして描くのが好きではあるので、友達になるとは思わないかな、ただビジネス・パートナーになることはあるだろうとは思っていて。まだ表には出さないかもしれませんが実験はしています。そういうことは常にやって、距離を離されないようにしたいなというふうに考えています」と技術との距離感に言及。土海監督は「いつかはツールとして仲良くなりたいとは思いつつ、やっぱりアニメーションの本質である、絵を1枚1枚描いて世界を作っていく。1コマ1コマ自分のコントロールで作っていくというのが醍醐味、アニメーションそのものであると思っているので、その姿勢は自分としては続けていきたいなと思っています」と締めくくった。(※ G子監督は顔出しなし)

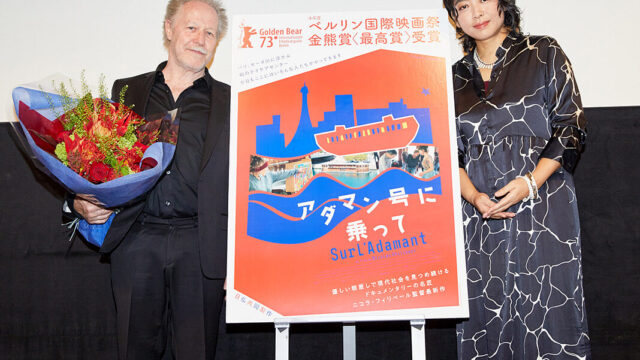

HAMスタジオフォーカス:コミックス・ウェーブ・フィルムのこれまでとこれから

登壇者:堀 雄太、濱崎周平(コミックス・ウェーブ・フィルム)

登壇者:堀 雄太、濱崎周平(コミックス・ウェーブ・フィルム)新海 誠監督作品を手がけるコミックス・ウェーブ・フィルム(以下「CWF」)のこれまでの歩みと、これからの展望を紹介するプレゼンテーションが行われた。登壇は、『天気の子』でアシスタント・プロデューサーを務め、現在はCWF国内事業全般を担う堀 雄太氏と、CWF制作部長およびプロデューサーの濱崎周平氏。

「CWFは、スタジオを機能を有するのはもちろん、国内/海外事業部や、商品関連に携わるデザイン部があったりと、映像を作ってそれで終わりではなく、さらにその先、自分たちが作った映像の配給や販売までしていくこと大切にしている」と濱崎氏。さらに「CWFには、会長・社長と社員たちの間に3つの約束事があります。それは『挨拶をする』『掃除をする』『時間を守る』。これができないとCWFには入社できない(笑)」と付け加えると、会場からは笑いが起こった。「CWFは、2007年に、旧コミックス・ウェーブから分社独立したが、旧コミックス・ウェーブ時代から個人アニメーション作家と組んで作家性の高い作品を制作してきた」と受け継がれる企業理念を紹介。

新海 誠監督作品に関して「『ほしのこえ』から『秒速5センチメートル』までは自社で配給まで手がけ、各地方・各国で舞台挨拶を行い、着実に新海のファンを増やしていきました」と振り返った。また、「現在でも、新海 誠作品の興行が始まると社員一同が全国の劇場に散らばり、お客様の生の反応を体験するようにしています」と変わらぬ社風を語った。「CWFは、新海の作品を作るのみならず、監修という形で、作品の内容に沿った宣伝が行われているかどうか全てチェックしており、監督取材には広報部のスタッフが必ず同行し、監督の意図に沿った発言かどうか全て監修している」と堀氏。「グッズ展開もデザイン・チームが監修しており、細部に至るまで細かな監修が行なわれ、作品のクオリティーを守っている」と、作品・作家ファーストの精神を示した。

海外展開に関しては、「2000年代から中国にはアプローチしており、まずは作品を認知してもらうことが第一と考え、当時は海賊版すらも積極的な差し止めは行わなかった」と大胆な戦略も披露した。

CWFの現在については、「アニメーション制作工程の全てを自社で行える体制を構築し、新海の作品以外にも、CMなどを手がけている」としつつも、「扱う作品が大きくなってきたことで、以前のように自分たちで作って売るという規模ではなくなってきた」と分析。

最後に、CWFの「これから」として、現在準備中の新作や、先日発表されたばかりで詳細が待たれる映画館事業についても触れられた。

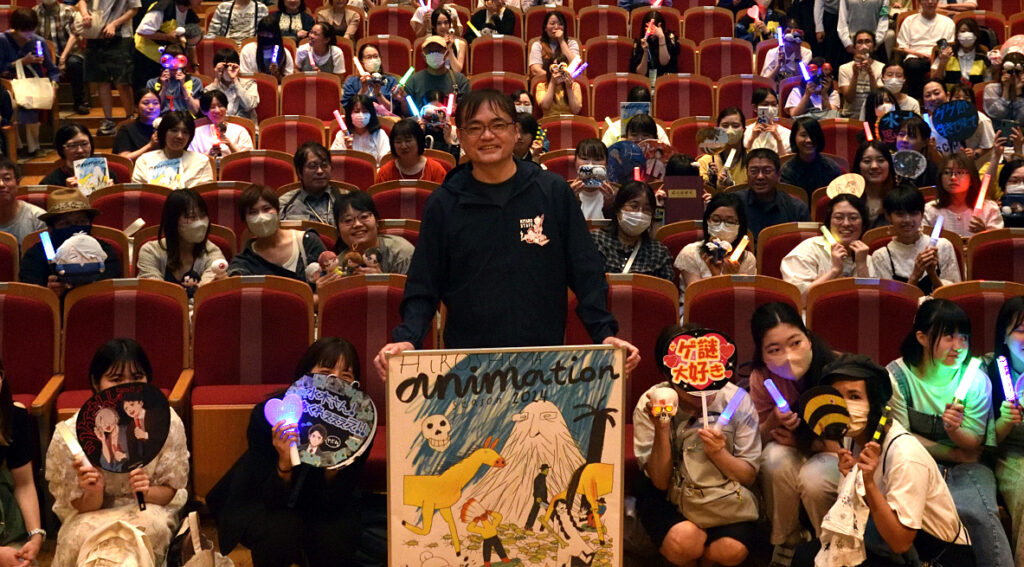

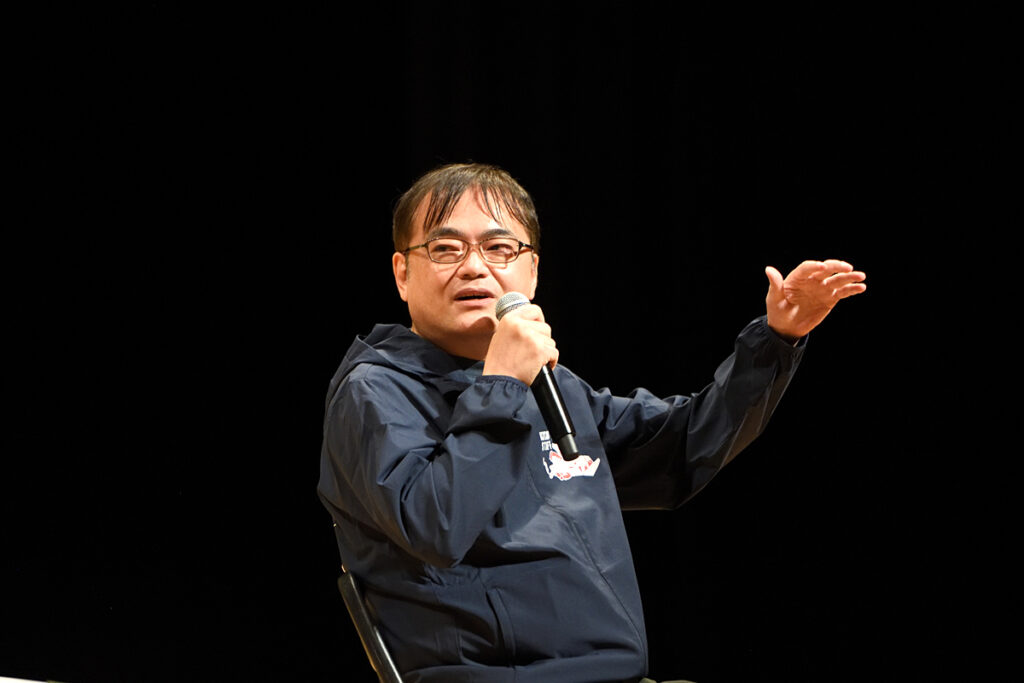

特別 上映:『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』応援上映

登壇者:古賀 豪(監督)

登壇者:古賀 豪(監督)昨年11月の公開から驚異的ロングランとなっている『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の応援上映が行われ、上映後に古賀 豪監督が登壇しトークショーを行った。

観客たちはシーンに合わせた色のサイリウムをふり、クライマックスでは声援も最高潮に! 応援 上映を初めて舞台袖で見たという古賀監督は「僕が応援されている気持ちになりました」と笑顔を見せた。会場には広島県内だけでなく、遠くは埼玉からの来場者も。改めて作品熱の高さが窺えた。

今だから話せることとして、(興行は)結構厳しいだろうと言われたという古賀監督。しかし作品の魅力はどんどん広がり、最初の週末以降興行成績が落ちていくと言われる業界の常識を打ち破り、最終的に 上映館数は100館以上増え、「お客様の口コミで広げていただいた」と感謝を述べた。

鬼太郎シリーズは55年という長きに渡り愛されてきたが、今回は水木しげる生誕100年を記念し、大人向けに作るという作品で、シリアスで社会派なテーマを持った作品となったが、「水木先生の著作を改めて読み直しました。『昭和史』という作品はほとんど水木先生の自伝なんです。先生には“俺の何が分かるんだ”と言われるかもしれないですけど、水木先生のご自身の人生自体が一つのテーマ性を持っているのではと思いまして。例えば戦争で悲惨な体験をして戻ってきてから、戦後妖怪研究の道に進まれるのも何か意味があるのではないか。その水木先生ご自身が持っているテーマを鬼太郎の中に入れ込んで再誕させる物語にできないかと思って作り上げました」と振り返った。

家長制度や人種差別、戦争などシリアスでもあり現在にもつながる社会問題が昭和31年という時代で描かれる。「ちょうど昭和31年は【もはや戦後ではない】という経済白書が出て、高度経済成長が始まった年。戦後アメリカ軍が日本に上陸する前に、日本には2年間国民を食べさせるだけの富の備蓄があるはずだった、でもいざ上陸してみるとそれは全くなくて、当時の国家の指導層が全部ポッケに入れてしまっていて、そのせいで大勢の、特に子ども、戦災孤児の餓死者が多く出た。高度経済成長の原資にその時ちょろまかしたものが生かされているんですけど、テレビのインタビューである方が言っていたんですが、“みんな上を見ていて気持ち悪かった”と。今この時代に改めて振り返った時に、もう一度そこを定義しなければいけないと思った。西洋化する前、日本には全てのものに魂が宿るという考えがあったのですが、使い捨てのモデル・チェンジのほうがいいという考え方になってきて、ものを尊重しなくなったらそのうち人の命までも尊重しなくなる。一人ひとりが魂を持っているという意識がなくなり、魂に対する畏れがなくなって、単なる資源・リソースになっていく。足元で踏みつけられて犠牲になった人たちのことを忘れて、上を見て“あの頃は良かった”と言っている精神性は、いずれ踏みつけられた人の怨念が“狂骨”になって復讐されるかもしれない。経済的にも、少子化も、もしかしたら当然の報いなのかもしれない」と作品に込めた警鐘を明かした。

古賀監督も生まれていない昭和30年代を描く上では「僕がレトロ好きだっていうこともあるんですが、昭和30年代って映画黄金期なんですよね。その時代の映画は以前から見ていましたし、改めてこの映画を作るにあたっても東映アニメ、東映グループの特権で、衣裳さんにあの時代の映画用の服装を用意してもらって、想定するキャラクターと同じくらいの体型・身長の人に着てもらって。水木のスーツがダボっとして見えるのはあの時代のスーツだからです」と語った。

古賀監督も生まれていない昭和30年代を描く上では「僕がレトロ好きだっていうこともあるんですが、昭和30年代って映画黄金期なんですよね。その時代の映画は以前から見ていましたし、改めてこの映画を作るにあたっても東映アニメ、東映グループの特権で、衣裳さんにあの時代の映画用の服装を用意してもらって、想定するキャラクターと同じくらいの体型・身長の人に着てもらって。水木のスーツがダボっとして見えるのはあの時代のスーツだからです」と語った。

女性キャラクターについて問われると、「日本の古典で大鏡とか吾妻鏡って歴史書には“鏡”という言葉をつけます。昔の日本人は賢くて、歴史というのは今を映し出す鏡だという考えに立っている。今回の映画も昭和30年代を舞台にしつつ、2020年代を映す鏡として作りたかった。昭和の映画はやっぱりおじさんから見た女性の描き方しかなくて。キャラクター・デザインの谷田部透湖さんにシナリオ段階から打ち合わせに参加してもらっていろいろ意見を聞くと“やっぱり俺らのはおじさんの発想だったんだな”と。例えば水木との沙代の関係は男の発想からすると興味を示さないと悪いんじゃないかと思って。“でもそうじゃないんです”と。確かになと思いました。男性キャラと女性キャラがいたら必ずその二人は恋愛関係になる、そうじゃないとドラマが生まれないと言われていたんですが、そうじゃなくてもちゃんと物語は作れる。男キャラ、女キャラじゃなく一人の人間と人間として描かないとダメだし、これから先はそういう時代になっていくといいなと思います」と語った。アニメーターにも声優陣にもアニメ的な誇張はせず、生々しくやってほしいとディレクションしていたと語る古賀監督。人間臭い、リアルなキャラクターが息づいている本作の魅力となっている。

「テーマを伝えるためにエンターテイメント性は必要というのが僕の考え方。普段は子ども向けアニメをやっていて、今回は子ども向けほど分かりやすいエンターテイメントにはしていないですが、やっぱりお客様と気持ちを共有するためのテクニックとしてエンターテイメントは大事な要素。今回は余計な説明をそぎ落として必要な言葉だけで構成するという作りになってまして、その作り方は非常にやってみたかったので気持ちよかったですね」と語った。

「ゲゲゲの謎」になぞらえ、まだ明かされてない【謎】について、会場から「野沢さんがもう一役何をやっているか」という謎を問われた古賀監督は、「Blu-rayのオーディオコメンタリーで正解を明かしていますのでそこに答えは取っておいた方がいいかな!」と笑顔で名言を避けた。『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』Blu-ray&DVDは11月17日発売だ。

広島の地で本作が 上映されたことについて古賀監督は、「この広島の地で起きたことは忘れちゃいけないし、それは誰もが思っている。でも世の中で大きなうねりがあると途端にみんな忘れちゃうんです。日本中は忘れても広島には忘れないでほしいし、そのためにはメッセージが陳腐化しないように新しい形で常に発信し続けなければならない。その新しい形が文化を通じてというのは非常に共感できるし、今回この映画にそういう力があるということでご招待されたのだとしたら、本当にこの映画を作ってよかったと思います」と改めて感謝を述べた。

HASプレゼンツ:クィア・アニメーションのパースペクティブ

登壇者:矢野ほなみ(アニメーション作家)

登壇者:矢野ほなみ(アニメーション作家)「クィア・アニメーションのパースペクティブ」では、 上映後に本プログラムのキュレーターである矢野ほなみ氏が登壇。矢野氏はアニメーション作家でもあり、クィア・アニメーションの研究家でもある。

矢野氏はまず、クィア・アニメーションについて説明。「クィアは、80年代の終わり、エイズ・アクティビズムとともに、出てきた英語圏の言葉。各属性の差異に限らず、それぞれの人種や階級などのさまざまな差異を前提とした上で、どういう連帯が可能であるか考えようというものです」。

さらに哲学者である梅原 猛氏の言葉を引きながら「アニミズムはそもそも、その生命が死者の世界から召喚されたものだと考えるもの。クィア・アニメーションも、新しい命が吹き込まれるというよりも、死者の冥界から、命が蘇生されたものであると考えることが好きです」と言う。「クィアな存在もそうですが、それに気がついたとき、少しクィア・アニメーションの 正体に近づけたような気がしました。なので、アニメーションを通して政治的な活動をしたいというより、アニメーションそのものに近づいていきたいなと考えています」と、アニメーションならではの表現を通して「クィア」に近づくものが、このプログラムの狙いだと示した。

また、今回のテーマは「クィア・アニメーションのパースペクティブ」。「パースペクティブ」とは「遠近法」という意味。矢野氏は「一つの焦点を決めてそれにまっすぐな補助線を引くような遠近、それを社会の直線性と考えてみると、クィア・アニメーションは、その補助線をまっすぐにひかない手つき、ひっくり返してねじる。そんなイメージを持っています」と語る。通常、私たちが見ている世界とは異なる遠近法で世界を見させてくれるものが、このプログラムなのだ。

また、今回のテーマは「クィア・アニメーションのパースペクティブ」。「パースペクティブ」とは「遠近法」という意味。矢野氏は「一つの焦点を決めてそれにまっすぐな補助線を引くような遠近、それを社会の直線性と考えてみると、クィア・アニメーションは、その補助線をまっすぐにひかない手つき、ひっくり返してねじる。そんなイメージを持っています」と語る。通常、私たちが見ている世界とは異なる遠近法で世界を見させてくれるものが、このプログラムなのだ。トークではその後、 上映作品の概要が紹介された。今回のプログラムでは、アジアやヨーロッパなど、世界各地の11作品が選ばれた。

グスタボ・アルテアガ監督の『グレタに恋して』について矢野氏は「レズビアン関係を扱うフィクションですが、クィアな人たちにとっては、スムーズな恋愛や結婚も物語に託すしかない現実という切実さがあると思います」と言う。また、ローラ・ルフェーヴル監督の『ジェイの彼女』については、「一見するとどのあたりがクィアなんだろう?と思う方もおられるかもしれませんが、そもそもクィアであることは誰か決めるんだろう、と思うとき、私自身のクィア・アニメーションの根拠には、作者の属性から取り上げないこと、作品のなかからその欲望を見出していきたいという立場をとっています」と矢野氏。作品自体から「クィアとは何か?」を考えることがこのプログラムの一つの目的でもある。

最後に矢野氏は「クィア・アニメーションとはなにか、ということを私自身研究しているので、技法やナラティブ、時間性を手がかりに、それらを少しずつ明らかにしていく、そんな活動を今後も続けていきたいと思います」とトークを締め括った。

■開催日程:2024年8月14日(水)~8月18日(日)

■会場:JMSアステールプラザ

■主催:ひろしま国際平和文化祭実行委員会、公益財団法人広島市文化財団、中国新聞社

■協賛:三井不動産リアルティ中国

■助成:公益財団法人JKA

■メイン企画:コンペティション(短編・長編・環太平洋アジアユース・日本依頼作品)

特集 上映、シンポジウム、トーク、ワークショップなど

ひろしまアニメーションアカデミー&ミーティング(HAM)

■映画祭プロデューサー:土居伸彰(ニューディアー代表)

■共同プロデューサー:宮﨑しずか(アニメーション作家/比治山大学短期大学部准教授)

■アーティスティック・ディレクター:山村浩二(アニメーション作家/東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授)

■第2回ひろしま国際平和文化祭: https://hiroshimafest.org(外部サイト)

■ひろしまアニメーションシーズン2024: https://animation.hiroshimafest.org(外部サイト)